Stieger

Planung und Ausführung 2020-2025

Auftraggeberin: Stadt St.Gallen Hochbauamt

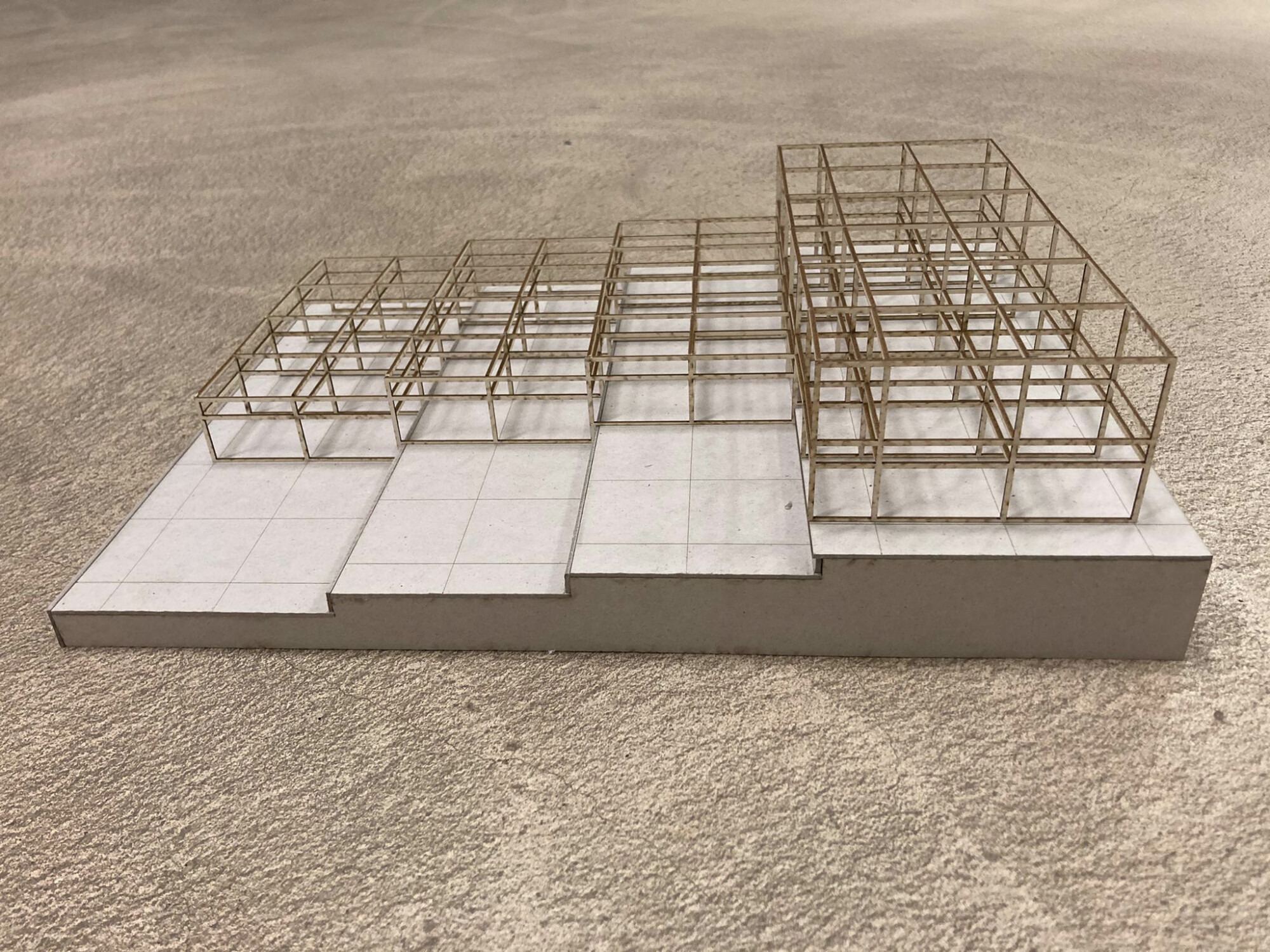

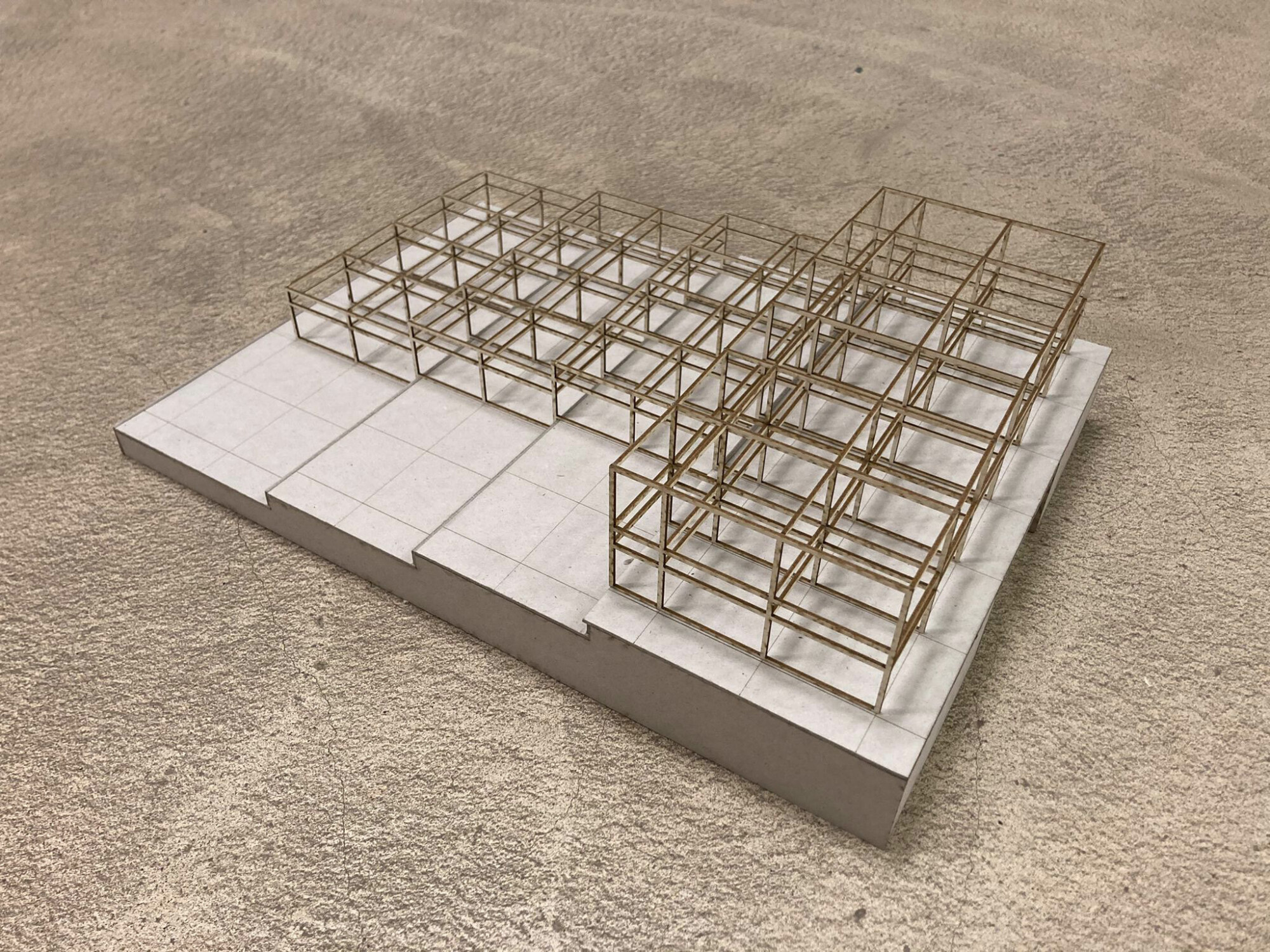

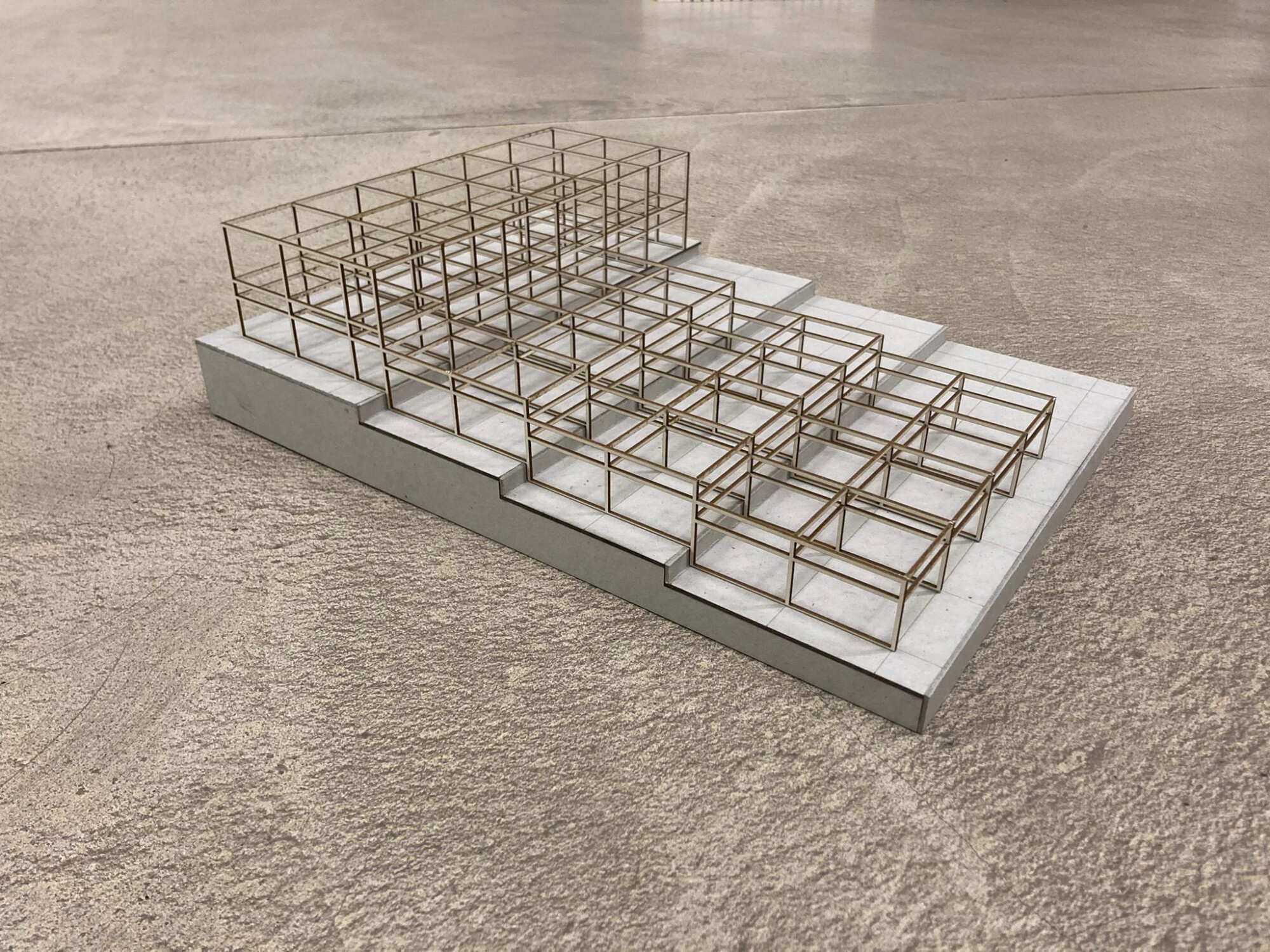

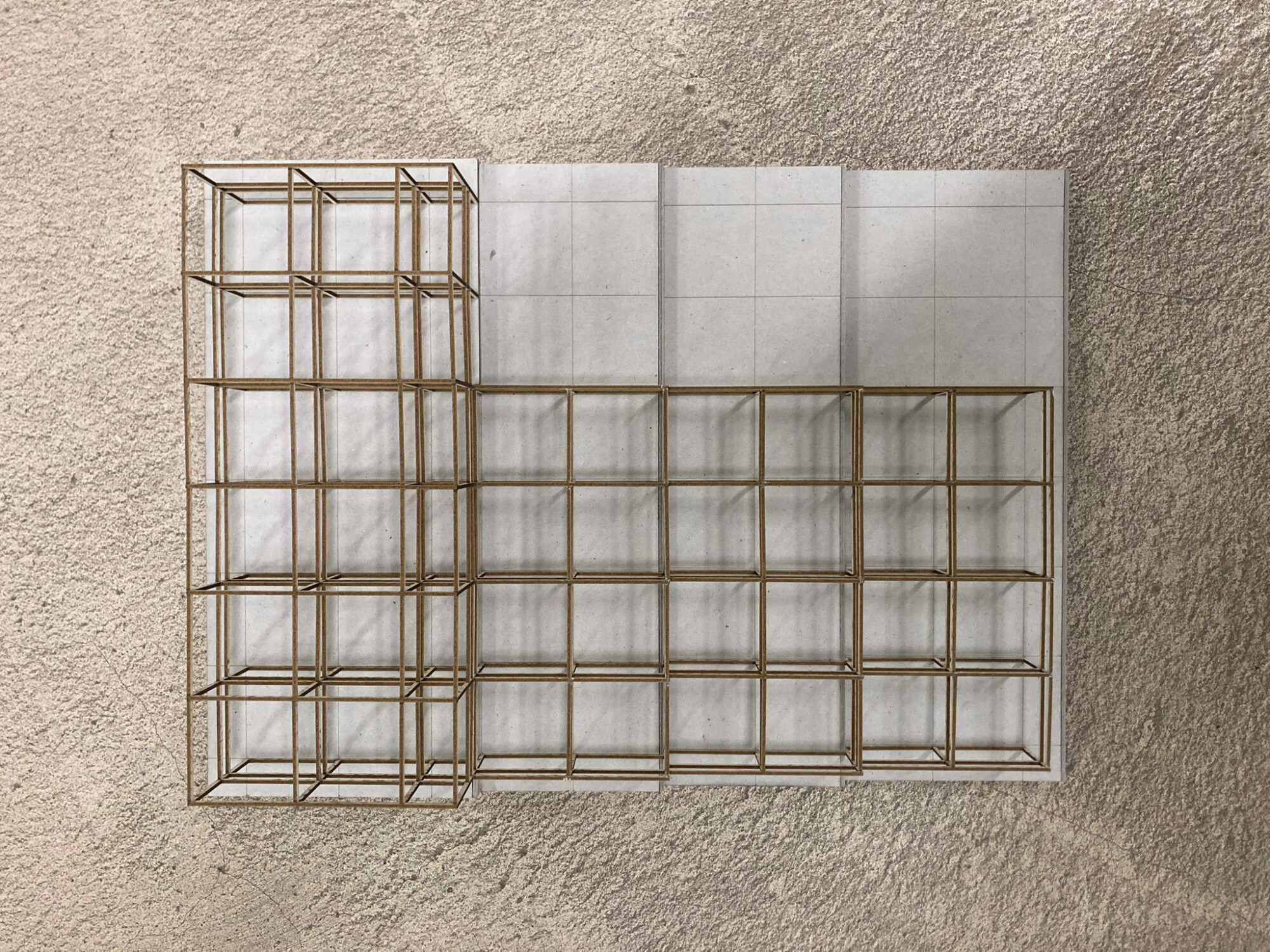

Das Volumen gliedert die drei Kindergärten und die Tagesbetreuung für 80 Kinder in vier Längskörper, die parallel zur Hangkante gestaffelt und in einer gridartigen Raumstruktur aus Holz zusammengebunden sind. Zum Schubertweg wird ein klarer Abschluss mit überdecktem Aussenraum als Adresse und Eingang ausgebildet und zum stark abfallenden Wald durch eine L-förmige Grundfigur ein geschützter Aussenraum definiert. Der oberste Baukörper überblickt zweigeschossig die anderen und beherbergt die Tagesbetreuung. Vom ersten Obergeschoss aus können die Dächer der eingeschossigen Kindergärten erschlossen werden. Der Kopfbau bildet einen Abschluss und gleichzeitig ein Anschluss des Kindergartenareals zum Sportplatz des Schulhauses Gerhalde. Im gesamten Erdgeschoss sind Oberlichter in alle vier Himmelsrichtungen angeordnet, was das Dach abhebt von den Wänden. Dadurch entstehen Sichtverbindungen, die aus der Gebäudestaffelung im Gelände abgeleitet sind sowie natürliche und künstliche Lichteinfälle in und zwischen den Räumen. Der Neubau rahmt und fasst im Nordosten durch die Gebäudeform und seine Positionierung einen geschützten, leicht terrassierten Gartenraum, der als Spielplatz dient.

Team:

Atlas Tragwerke

Chaves Biedermann Landschaftsarchitekten

Eberhard Baukultur

Visualisierungen: indievisual

Auftraggeberin: Privat

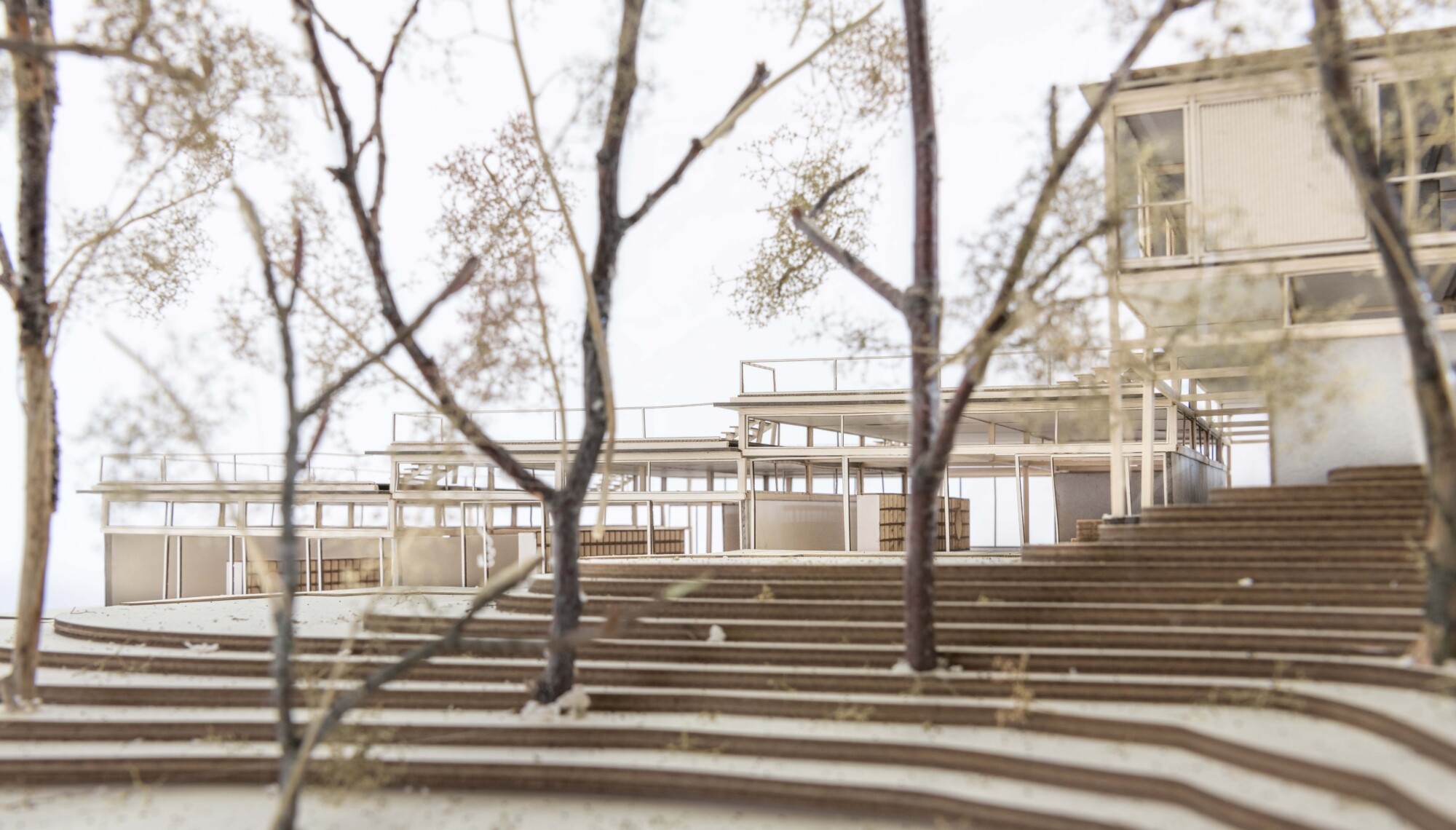

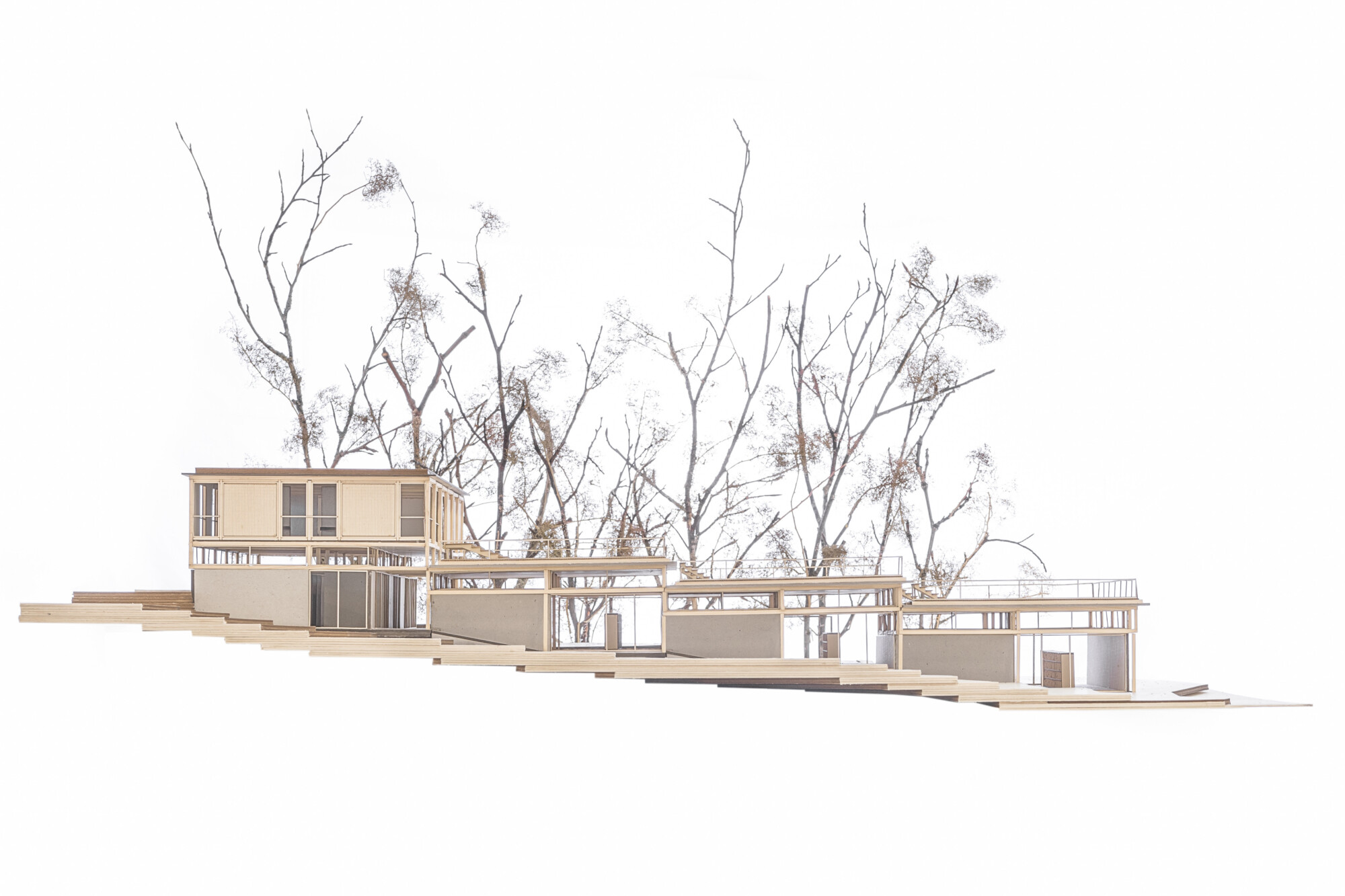

Die Parzelle «Schlossgass» befindet sich an exponierter Lage am Rand des Dorfs Salenstein, in direkter Nähe zum Schloss. Die Gebiete im Osten, Süden und Westen der Parzelle sind als geschütztes Ortsbild «A» ausgewiesen. Bei der Parzelle handelt sich um ein Grundstück an abschüssiger Hanglage, das in den 1970er Jahren für den Bau der Villa Rothenberger aufgeschüttet wurde. Die Aussicht geht gegen Norden zum Bodensee und bis ans deutsche Ufer. Durch die Staffelung der Grundrisse und Gebäudehöhen, das Zurückversetzen der Glasflächen hinter die vortretenden Schotten, die Verwendung von muralen, natürlichen Materialien und die vorgesehene, extensive Begrünung von Fassaden und Dächern wird die Überbauung bestmöglich in den Kontext eingebunden. Die im Fussabdruck durchaus stattliche Bebauung wirkt in den Ansichten durch ihre sanfte Farbgebung und Durchgrünung leicht und gut eingepasst. Sie konkurrenziert das Schloss Salenstein nicht, sondern füllt die heute bestehende, bauliche Lücke zwischen dem Dorf und dem Einfamilienhausgebiet mit einer zwar dichten, aber zurückhaltenden Architektur.

Team:

Holzsig Holzbauingenieur

Borgogno Eggenberger Bauingenieure

Häberlin Engineering

Baumann Bauphysik

BWS Labor Werkstoffanalyse

B3 Kolb Brandschutz

LLAL Lichtplanung

Auftraggeberin: Privat

Um den Betrieb zukunftsfähig auszurichten, entschied sich die Betreiberfamilie für eine Kombination aus denkmalpflegerischer Erneuerung und zeitgenössischer Ergänzung. Das historische Riegelhaus aus dem 18. Jahrhundert wurde sorgfältig restauriert, wobei die originale Riegelfassade in ihrer handwerklichen Qualität erhalten und konstruktiv ertüchtigt wurde. Die Innenräume der alten Gaststuben wurden saniert, die charakteristische Atmosphäre gestärkt und die funktionalen Anforderungen heutiger Gastronomie zurückhaltend integriert. Das ehemalige Saalgebäude wurde zugunsten eines klar definierten Neubaus rückgebaut, die neue «Laube». Dieser setzt sich bewusst als ruhiger, untergeordneter Baukörper hinter das Haupthaus, sowohl in seiner volumetrischen Präsenz als auch in seiner Materialität. Die Terrasse zwischen Alt- und Neubau fungiert als vermittelnde Freifläche – architektonisch wie räumlich einem kleinen, offenen Platz nachempfunden. Ein freistehender Pavillon ergänzt die Ensemblewirkung im Aussenraum.

Der Neubau ist als flexibler Saalbau konzipiert, dessen Tragstruktur und Raumdisposition Veranstaltungen unterschiedlichster Grössenordnungen ermöglichen. Ein mobiles Wandsystem erlaubt die kleinteilige Untergliederung des Saals; das modulare, quadratische Deckenraster strukturiert den Raum, bricht die grosszügige Raumhöhe optisch und schafft ein ruhiges, geometrisches Ordnungssystem.Die neue Gastroküche bildet das funktionale Zentrum des Erweiterungsbaus. Über das neue Entree und die Buffetanlage ist sie logisch mit Haupthaus und Gaststube verknüpft, wodurch kurze Wege und klare Betriebsabläufe entstehen.

in Zusammenarbeit mit Allen+Crippa Architektur

Team:

Lüchinger Meyer Partner

Marquart

IhrBaumanager

Kuster+Partner

Das Planungsgebiet liegt in einem städtebaulich und industriegeschichtlich bedeutenden Umfeld, das von der Maschinenhalle des Elektrizitätswerks (1897) und dem kürzlich sanierten Feuerwehrgebäude (1969) geprägt ist. Das Konzept des neuen Unterwerks sieht eine kompakte, unterirdische Lösung vor, die durch das Freistellen der historischen Bauten einen öffentlichen Platz zwischen Sonnen- und Steinachstrasse schafft. Ein kleines Haus auf dem Platz markiert auf subtile Weise die Präsenz des Unterwerks. Diese reduzierte, oberirdische Struktur dient nicht nur als technisches Zugangsbauwerk, sondern verankert das neue Unterwerk auch visuell im Stadtraum. Die Bodenplatte des Bauwerks wird direkt auf die in 13 Metern Tiefe gelegene Moräne gegründet, wodurch aufwändige Pfählungen und Rückverankerungen entfallen. Durch die unterirdische Bauweise bleiben sowohl die teils denkmalgeschützten Bestandsgebäude als auch deren Nutzung unbeeinträchtigt. Die Nachbarschaft profitiert von der neu geschaffenen, begrünten Freifläche, die das Quartier und das komplette Areal aufwertet.Der neue öffentliche Maschinengarten bildet das Zentrum des Entwurfs. Anstelle des früher dominierenden Gebäudes entsteht ein zusammenhängender Freiraum, der als grüne Oase zwischen Maschinenhalle und Feuerwehrgebäude fungiert.

Auftraggeber: privat

Das Grundstück liegt zwischen dem beliebten Naherholungsgebiet Drei Weihern und dem direkt angrenzenden Wald. Trotz exponierter Lage ist das Haus vom öffentlichen Raum aus kaum wahrnehmbar. Das frei im steilen Gelände stehende kubische Volumen entspricht in seiner Dimensionierung und Körnung den umliegenden Jugendstilbauten und wird über eine Privatstraße mit einer Brücke erschlossen. Talseitig tritt das Haus dreigeschossig in Erscheinung und folgt als Splitlevel dem Hang. Ein zentraler Kern und zwei markante Kamine erschließen die oberen, fließenden Wohngeschosse mit den Schlafräumen und dem darunterliegenden Gartenzimmer. Mit dem rückwärtigen Treppenhaus und separatem Zugang dient dieses auch als eigenständige Gästewohnung. Durch die Anordnung der Geschosse verfügt jeder Raum über einen direkten Zugang ins Freie. Die Struktur des Gebäudes gleicht der eines Baumes. Die Schornsteine sowie der massive Kern übernehmen die Funktion des Stammes, der im Erdreich verwurzelt ist und aussteift. Die daran aufgehängten Holz- und Stahlträger ermöglichen eine rundum öffenbare Fassade. Durch das reflektierende Glas, das dunkle Holz und die begrünten Pflanztröge tritt das Gebäude völlig in den Hintergrund.

In Zusammenarbeit mit Jungbach

Auftraggeber: Hochbauamt Stadt St.Gallen

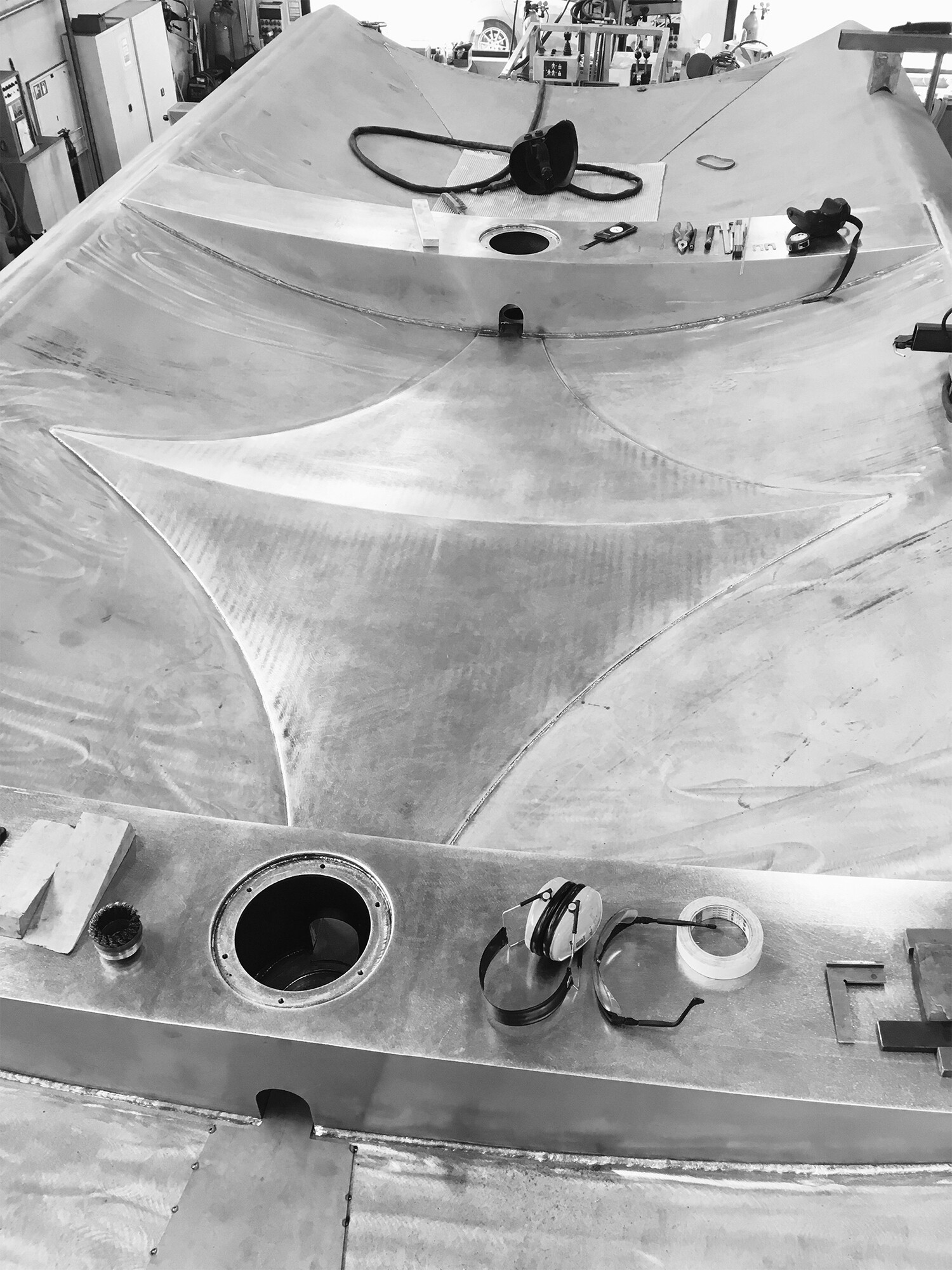

Durch die Verlegung der Haltestelle ‘Oberstrasse’ hangabwärts im Rahmen der Neugestaltung der Teufener Strasse wurde eine neue Haltestelle benötigt. Die Erstellung einer Normwartehalle hätte hier auf Grund des Gefälles und mit dem dahinter liegenden, 1913 erbauten Stickereigebäude keine gute Gesamtwirkung geschaffen. Die Struktur ist reduziert auf zwei Stützen und ein gewalztes Stahlblech, wobei die Konstruktion miteinander verschweisst ist. Die leicht gewölbte Form des Daches nimmt die weichen Wölbungen der geschwungenen Fassade auf und baucht in horizontaler Lage in den städtischen Raum, so wie es die Lisenen der verputzten Natursteinfassade in vertikaler Stellung ebenfalls tun. Die Entwässerung ist gelöst, indem ein dünnes, rautenförmiges Blech in die Wölbung des Daches eingeschweisst wurde, welche das Regenwasser in die Stützen einleiten. So entstand eine leichte, luftige Konstruktion, welche die charakteristische Sockelzone unbeeinträchtigt lässt und sich in die neu gestaltete Teufener Strasse einfügt.

Team:

B3 Kolb

META Landschaftsarchitektur

Visualisierungen: Filippo Bolognese Images

Auftraggeberin: Gartenhof-Verwaltung, St. Gallen

Der losgelöste Baukörper nimmt die Fluchten der Nachbarbauten rundum auf, weicht mit leichtem Knick vom Strassenverlauf zurück und tritt so schlank und feingliedrig, zweiteilig in Erscheinung. Die Einstellhalle des Strasseninspektorates wird von einer mehrgeschossigen Holzkonstruktion überspannt. Einem dreidimensionalen Raumgitter gleich, lässt die flexible Konstruktion unterschiedlichste Wohnungstypen zu. Zusätzlich ermöglichen Schaltzimmer eine schnelle Reaktion auf Veränderungen am Markt. Die so entstehende Vielfalt fördert die gewünschte soziale und demografische Durchmischung. Von Studios, Maisonettes mit Schaltzimmern, Durchwohnen auf die Laubengänge, bis hin zu grosszügigen, vierseitig belichteten Familienwohnungen nehmen die Grundrisse alles auf, oder können in der flexiblen Struktur entsprechend angepasst werden. Der gemeinsame Innenhof bildet das identitätsstiftende Zentrum der Anlage. Erschliessung, Filter und Aufenthaltsort in einem, wird er zum wichtigen Interaktionsraum der Siedlung. Neben der kühlenden und wasserspeichernden Funktion ist das sich ständig verändernde Beet mit unterschiedlich blühenden Blumen, Gräsern, Sträuchern und kleinen Bäumen auch optisch eine erfrischende Aufwertung, die zusätzlich zum Verweilen auf der langen Bank einlädt.

Auftraggeberin: Ortsbürgergemeinde St. Gallen

Auftraggeber: privat

Auf einer Parzelle am Stadtrand unterhalb des Wildparks Peter Paul galt es, auf den Grundmauern eines kleinen, baufälligen Einfamilienhauses einen Ersatzbau zu errichten, der in seinem Fussabdruck exakt dem ursprünglichen Gebäude entspricht. Die geringen Abmessungen und das anspruchsvolle Raumprogramm erforderten einen äußerst sparsamen Umgang mit den vorhandenen Flächen und eine entsprechend einfache Struktur. Eine optimale Ausnutzung wurde durch die minimale Verkehrsfläche des Splitlevels, sowie durch eine Neuinterpretation der vorgegebenen Dachform erreicht. Durch die Hanglage und die parallel dazu verlaufende Dachneigung kann das oberste Wohngeschoss über die gesamte Grundfläche genutzt werden. Die klare und reduzierte Struktur zeigt sich auch in der Gliederung der Fassaden und setzt sich in der Materialisierung und Farbgebung im Inneren fort. Das Dach ist begehbar und damit wohl die größte Liege der Stadt.

Auftraggeberin: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

Das Haus Washington wurde 1891/92 von den St. Galler Architekten Wendelin Heene und Carl Forster erbaut und ursprünglich als Geschäftshaus für die Textilindustrie genutzt.Die Fassade des Haus Washington in neubarockem Stil besteht aus weissem Kalkstein und erstreckt sich über vier Stockwerke. Die rechtwinkligen Seitenflügel umgeben einen Innenhof. Das Hauptgeschoss ist aus Granit, während die oberen drei Geschosse mit weissem Kalkstein verkleidet und reich verziert sind. Das Gebäude erfuhr 1987 einen grosse bauliche Eingriffe zugunsten einer Büronutzung in dem viel von der ursprünglichen Substanz verloren gegangen ist. Die aktuelle Sanierung im Innern verfolgte das Ziel, das Gebäude sowohl betrieblich als auch technisch in Bezug auf Haustechnik, Brandschutz und Bauphysik zu optimieren, in Rücksicht auf das Gebäude. Die Fassade wurde saniert und in den optischen Zustand aus dem Erstellungsjahr zurückgeführt indem die alten Metallfenster in Holz und die Rafflamellen in Stoffmarkisen ausgeführt wurden. Die bestehende Fassade in Savonnière Kalkstein wurde in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege saniert und gereinigt. Das gesamte Dach wurde bis auf die Balkenkonstruktion erneuert und bauphysikalisch optimiert, sämtliche Spenglerarbeiten in Zinkblech ersetzt. Das Gebäude wurde zudem umgenutzt, indem die Büros durch Schulungsräume mit den entsprechenden Gemeinschaftsräumen ersetzt wurden.

Auftraggeber: Appenzeller Heilbad

Das Heilbad Unterrechstein wurde seit seiner Eröffnung im Jahr 1981 kontinuierlich erweitert und den sich ändernden Bedürfnissen angepasst, wodurch eine komplexe Struktur mit entsprechenden Abläufen entstanden ist. Ziel war es, die mittel- und langfristige Erweiterbarkeit des Bades zu prüfen und die internen Abläufe daraufhin zu optimieren, die Wege für die Besucher zu verkürzen und gleichzeitig die Orientierung zu verbessern. Darüber hinaus sollten neue Attraktionen wie ein zusätzliches Gastronomieangebot, sowie ein erweitertes Angebot an Ruheräumen geschaffen und der Zugang barrierefrei gestaltet werden. Die gesamte Betriebsorganisation wurde so ausgerichtet, dass der Betrieb mit einem Minimum an Personal aufrechterhalten, und somit auf die saisonalen Schwankungen der Besucherzahlen reagiert werden kann. Die Farb- und Materialwahl harmoniert mit dem bestehenden Hauptgebäude und entspricht dem neuesten Stand der Bädertechnik. Die Sanierung und der schrittweise Ersatz der gesamten Bad- und Gebäudetechnik wurden in enger Zusammenarbeit mit den Fachplanern konzipiert und in die Architektur integriert.